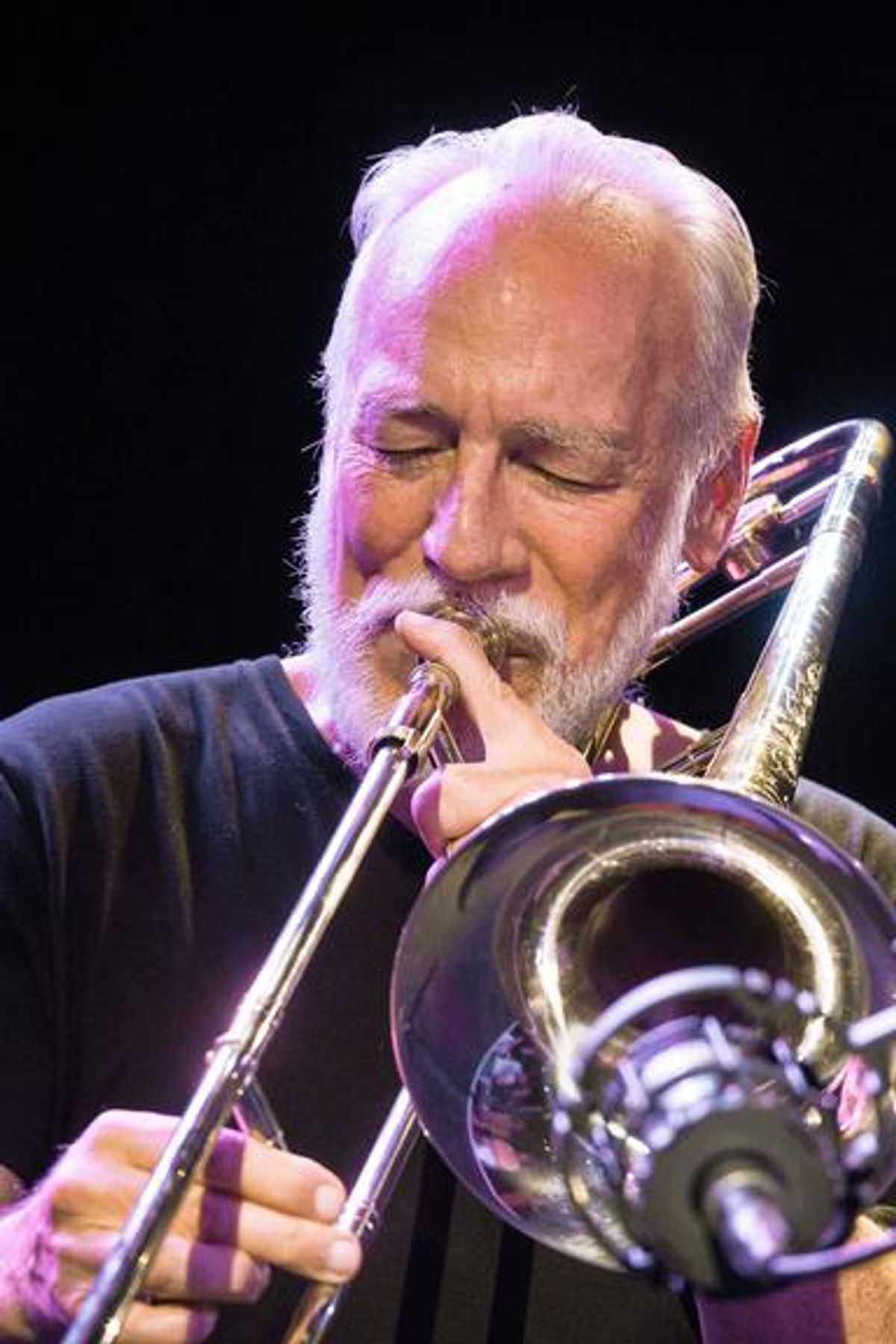

Ed Neumeister & BJO Budapest Jazz Orchestra 'Billy Strayhorn@110' (USA/HU)

- Live Music Event

Classical

Jazz

- Porgy & Bess, 38 Landstrasser Hauptstrasse

- 29 Nov 2025

- 20:30

- More Details

Zum 50. Todestag von Billy Strayhorn "The biggest human being who ever lived"

Als der Jazzmusiker, Komponist, Arrangeur, Pianist und Textdichter Billy Strayhorn am 31. Mai 1967 starb, bezeichnete Duke Ellington ihn in seiner Trauerrede als größten Menschen, der je gelebt habe. Dafür hatte er gute Gründe - nach fast 30 Jahren enger Zusammenarbeit. Denn ohne Strayhorn wäre auch für Ellington manches anders gelaufen.

"Take the A Train" war jahrzehntelang die Erkennungsmelodie des Orchesters von Duke Ellington. Geschrieben hat den Jazzklassiker aber Billy Strayhorn, als er im Frühjahr 1939 zum ersten Mal nach New York kam. Monate zuvor hatte er in seiner Heimatstadt Pittsburgh dem weltberühmten Bandleader, der dort gastierte, einige seiner Songs vorgespielt. Ellington war hin und weg, erkannte die Genialität des erst 23-Jährigen und lud ihn dazu ein, in seiner "Organisation" mitzumachen. So nannte Ellington sein Orchester - und "Spezialisten" nannte er die großen musikalischen Persönlichkeiten, die er darin versammelt hatte. Über seinen neuen jungen Spezialisten würde Duke Ellington eines Tages sagen: "He was my right arm, my left arm, all the eyes in the back of my head, my brainwaves in his head, and his in mine."

Eine Begegnung, die alles veränderte

Der Tipp, den A Train zu nehmen, um zu Ellingtons Wohnung auf dem Sugarhill in Harlem zu kommen, hatte Billy Strayhorn als Inspiration für einen Song gereicht, aus dessen beschwingten Tonsprüngen seine ganze Vorfreude auf die baldige Zusammenarbeit zu sprechen scheint. Von dieser Chance hatte der junge Mann schon geträumt, seit er 1934 den Film "Murder at the Vanities" sah, in dem Duke Ellington seine "Ebony Rhapsody" spielte. Die Szene wurde für ihn ein regelrechtes Erweckungserlebnis. "Something inside me changed when I saw Ellington on stage, like I hadn't been living until then", einnerte sich Billy Strayhorn später.

Von der Klassik zum Jazz

Als viertes von neun Kindern kam William Thomas Strayhorn am 29. Nobember 1915 auf die Welt und erkrankte bald schon schwer an Rachitis. Er war sehr klein, trug eine Brille und war ungemein wissbegierig. Mutter und Großmutter förderten sein musikalisches Talent so gut sie konnten. Die Familie war arm, das Geld für Klavierunterricht und später für das eigene Instrument musste der Junge mit dem Spitznamen "Sweet Pea" selbst neben dem Unterricht an der Westinghouse Highschool verdienen. Dort ermöglichte man ihm eine profunde klassische Ausbildung. Er schrieb ein Musical und spielte mit 19 Edvard Griegs Klavierkonzert in a-Moll im Konzert. Doch eine Karriere im klassischen Fach war ihm als Afroamerikaner verwehrt. Und so wandte sich Billy Strayhorn dem Jazz zu.

"Lush Life"

Schon als Teenager schrieb er Stücke, die zu zeitlosen Klassikern wurden - wie etwa "Lush Life". Das Leben, das er in diesem Song beschreibt, dürfte er mit 17 kaum geführt haben: an der Bar bei Jazz und zu vielen Cocktails mit all den anderen von der Liebe Enttäuschten. Er brachte die Geschichte in eine ungewöhnliche Liedform mit mehreren eigenständigen Themen und kreierte so einen Solitär der Jazzgeschichte, der bis heute immer wieder neu interpretiert wird. Jazzgrößen wie Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan und Johnny Hartman haben sich in dem Charakterstück wiedergefunden, aber auch Popdiven wie Donna Summer und Queen Latifah. Auch zu dem Leben, das Billy Strayhorn in Harlem als rechte und linke Hand Duke Ellingtons führte, passte der Song wunderbar. Auf fast jeder der vielen Parties, die er besuchte, sang und spielte er "Lush Life" selbst.

Enge Zusammenarbeit mit Duke Ellington

Im Lauf der Jahre trug Billy Strayhorn mehr als 200 Kompositionen zum Repertoire des Ellington Orchesters bei - eigene und solche, die in eng verzahnter Zusammenarbeit mit dem Duke entstanden. Wie der Hit "Satin Doll", den Ellington später als seine Altersversorgung bezeichnete. Er hatte die Grundidee geliefert, die Strayhorn in der musikalischen Diktion des Bandleaders weiterentwickelte. Typischer für seinen Stil waren aber die eigenen Titel wie etwa "Day Dream", "Johnny come lately", "Rain Check", "Chelsea Bridge" und "Something to live for".

Sinnlich schmeichelnde Melodien mit ungewöhnlichen Intervallsprüngen - Dizzy Gillespie nannte ihn dafür anerkennend "Septenkönig" - unterfütterte Strayhorn mit avancierter Harmonik, in der er oft mit wenigen Ecktönen dichte, überraschende Klänge hervorzauberte. Strayhorns Erfahrung mit Symphonik und Musicals ermöglichte es dem Komponistengespann auch mit großen Formen zu arbeiten. "Jump for Joy" hieß 1941 ein erstes gemeinsames Musical - eine Sozialsatire über den Rassismus in den U.S.A. Ihre Suite "Black, Brown and Beige" folgte zwei Jahre später. "Such sweet thunder", "A Drum is a Woman", "Isfahan", "Far East Suite" und "The Concert of Sacred Music" hießen weitere, gemeinsame Werke.

"A flower is a lovesome thing"

Von ganz besonderer Schönheit sind Billy Strayhorns "florale" Komposit